銘仙の技法

銘仙の主な産地は北関東。桐生、足利、秩父、八王子、そして伊勢崎。

中でも伊勢崎は一番多く、昭和5年(1930)、日本の人口が約7000万人の時に456万反の生産量を誇っていました。当時の日本女性の10人にひとりが伊勢崎銘仙を着ていたことになります。

銘仙は先染め平織の絹織物。布を織る前、糸の段階で色を染め織り上げます。一反の布は長さがおよそ12m、横幅はおよそ36㎝。

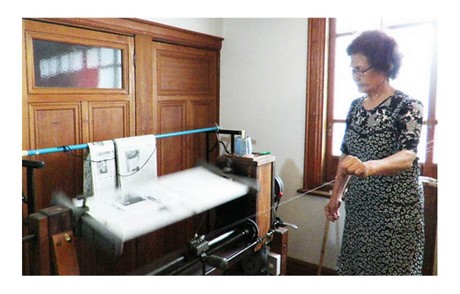

12mの経糸をおよそ36㎝の幅に並べ、一本ごとに上下に分けて、その間を杼に巻いた緯糸を通すことを何度も繰り返し織り上げて行きます。その作り方は七つに分けられます。

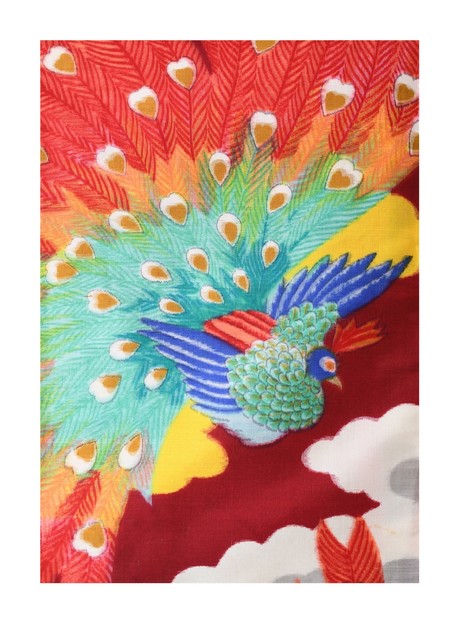

併用絣(へいようがすり)

まるで絵画のような併用絣は、五つの産地の中でも伊勢崎だけで出来た技法です。

経糸と緯糸が同じ柄に染められているので、色が重なり合って鮮やかな色彩になります。

クジャクの羽の細い線まできれいに表現されています。この細い線を切る型紙職人の技、ずれなく織り上げる織り手の技術の高さが見て取れます。

昭和50年に通産省(当時)から伝統的工芸品に指定されています。

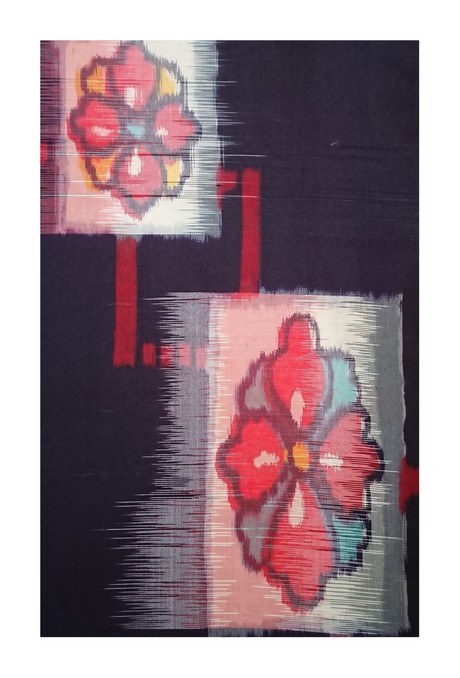

半併用絣(はんへいようがすり)

柄の周りだけを白くするなどして、模様を浮き立たせる技法。

経糸と緯糸を染色する経緯絣(たてよこがすり)の一種で、経糸に型紙で模様を染める解し絣に加えて、緯糸を縛る絣の方法で染め、柄の後ろを白く抜く技法です。

スポットライトを当てたように柄が浮き立つので流行しました。足利で開発された、足利銘仙の代表的な技法です。

伊勢崎でも多く作られました。

緯総絣(よこそうがすり)

経糸は無地で緯糸に柄を染める技法。

併用絣の技法で緯糸を染め、経糸は無地。華やかな併用に比べシックで落ち着いた感じで、緯総を好む人も多くいます。

この柄の経糸は黒。てまりの白い部分を見ると黒い糸が入っているのが分かります。仮にこの柄を併用で作ると、黒が混ざらないので、白い部分は真っ白に、黄色や赤の部分は鮮やかになります。

昭和50年に通産省(当時)から伝統的工芸品に指定されています。

解し絣(ほぐしがすり)

型紙で捺染した経糸に無地の緯糸を併せた技法。

括り絣や締め切り絣と異なり、型紙を使うことで、曲線を使った複雑な模様を作ることが可能になりました。

この図柄の経糸は一色だけですが、花びらの部分を赤くしたり、葉の部分を緑にしたり、色分けした型紙を何枚も使って捺染すれば、色鮮やかな着尺が出来上がります。

秩父など他産地でも数多く作られました。

締切絣(しめきりがすり)

銘仙といえば縞と矢羽、というくらい早くから作られた柄です。

経糸を染めるとき、糸の一部を縛ったりして色が入らないようにします。

染まった経糸の紺の部分と、染まらなかった白い部分を少しずつずらして並べると、矢羽の模様が生まれます。

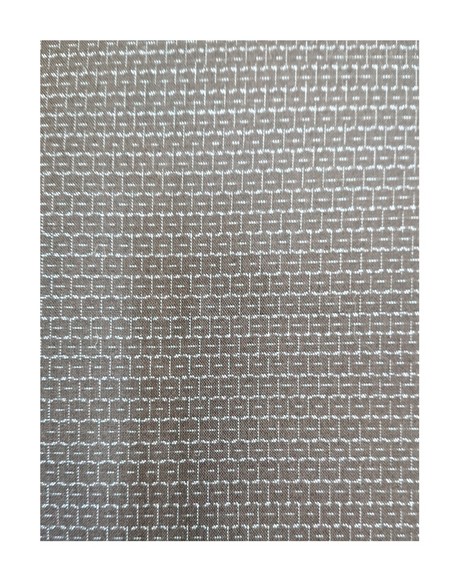

板締め絣(いたじめがすり)

男性用の着物によく使われる細かい絣模様は、板締めで作ります。

両面に柄を彫った絣板に経糸を巻き付けます。絣板を何枚も重ねて両端をボルトで固く締め、板ごと染液に浸け色を付けます。板の凸部に挟まれた場所の糸には色が入らず白い模様になります。緯糸も同様です。

細かい亀甲や井桁、十字柄を表現することが出来るのが、板締め絣の特長です。

昭和50年に通産省(当時)から伝統的工芸品に指定されています。

括り絣(くくりがすり)

伊勢崎では“しばり絣”と言われていました。

屋外などで長く糸を張り、束ねた糸の一部分を、ポリエチレンなどのテープで縛り色が入らないようにして染めます。緯糸も同様にして合わせると図のような模様になります。

地と違う色を糸に刷り込み、その部分をテープで隠して染めると多色の絣模様になります。

伊勢崎では今泉町の斉藤定夫さんが今も継承しています。

昭和50年に通産省(当時)から伝統的工芸品に指定されています。